Alguns jogos nos prometem repetir os feitos dos grandes da história. Outros, liderar uma civilização aos limites do potencial humano. Outros, ainda, descobrir o espaço, colonizar novos mundos e tornar-se o imperador absoluto do universo.

Jogos sempre prometeram o faz-de-conta, e é fácil imaginar que não existiram sem este tipo de fantasia.

Se isso fosse verdade, Frostpunk, que chegou às lojas semana passada, nunca se tornaria realidade. Ambientado num mundo congelado, o game é uma aventura niilista, angustiante e extenuante sobre uma civilização nos seus últimos fôlegos.

Nada disso estritamente é novidade. De fato, Frostpunk, criado pelo estúdio polonês 11 bit, bebe em uma linha de games de estratégia hardcore que têm deleitado críticos tanto quanto feito gamers sofrerem.

De Banished a Banner’s Saga, Theia: The Awakening a This War of Mine (criado pela própria 11 bit), o mercado indie se tornou um reduto perfeito para aqueles que não têm medo de dificuldade – nem do abismo que nos encara de volta.

Frostpunk se insere nessa tradição com pompa e glória, embora a leve a tais extremos que parecerá ainda mais apavorante aos neófitos. Aqui está um jogo que não tem medo de declarar seu nicho, nem de comprometer sua visão de mundo a um pitch de marketing.

O game nos leva a uma Inglaterra steampunk povoada em que tiras em chapéus pontuados dividem espaço com autômatos movidos a vapor.

Uma “Inglaterra” apenas no nome. Uma onda de frio varreu o planeta, congelando barcos no oceano e pessoas dentro de suas casas. Desesperado, o governo envia expedições ao ártico para construir a última cidade na Terra.

Jogamos como o líder de uma dessas expedições, estabelecido em uma cratera na imensidão gelada. Nosso objetivos são simples: encontrar uma forma de sobreviver ao gelo inclemente.

A tarefa é mais difícil do que parece e fará mesmo veteranos de estratégia beijarem a lona. Esqueça os séculos (ou milênios!) que passou erguendo sua ordem mundial em Civilization ou Europa Universalis. O tempo em Frostpunk é medido em dias, e você batalhará por cada minuto temendo o anúncio de uma nova frente fria ou da última criança amputada.

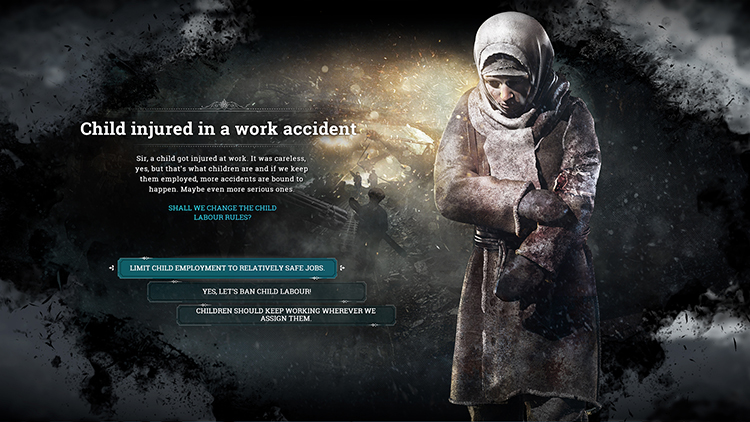

Fiel ao cenário pós-apocalíptico, o jogo nos lança repetidos dilemas morais que podem ser resolvidos por meio da promulgação de decretos. Amputar vítimas de ferimentos sérios ou deixar que ocupem leitos indefinitivamente? Forçar crianças a trabalhar ou gastar suprimentos preciosos com quem não trabalha?

Sua “cidade” possui dois atributos: descontentamento é esperança. Manter o primeiro baixo e o segundo elevado é a chave para o sucesso. Se o contrário acontecer, seus cidadãos perderão a confiança e você pode ser deposto.

Não existem soluções óbvias, é o jogo mostra suas garras com tanto niilismo que parece, em certos momentos, uma versão animada dos trolley problems da internet.

Ao contrário dos memes, porém, os batalhadores de Frostpunk possuem nome e sobrenome, e sua morte nos choca com o fio de um punhal. Tal como os melhores city builders dos anos 1990, como Caesar e Pharaoh, o game da 11 bit nos dá vislumbres da matéria humana por trás das linhas de montagem, listas de recurso e árvores tecnológicas.

Ver seus trabalhadores desafiando a neve para construir simples ruas, cercados por depósitos que parecem trincheiras, torna até um mísero segundo uma aventura angustiante. Escutar snippets da opinião do povo a cada dilema moral conjura uma sensação de culpa que poucos games conseguem bater.

“Parece ontem que girávamos as rodas do progresso”

Tive a oportunidade de conversar com Piotr Bajraszewski, gerente de business development da 11 bit Studios, durante sua visita ao Brasil na BGS de 2017. Ele me contou que Frostpunk nasceu de seu último sucesso, This War of Mine, uma parábola sobre a guerra dos Bálcãs que colocou o pequeno estúdio polonês no radar dos gamers.

Naquele jogo, um grupo de pessoas batalhava para sobreviver em uma cidade sitiada. A intenção de Frostpunk, ele me contou, foi expandir o conflito a toda uma civilização. O que aconteceria se não apenas um abrigo esburacado, mas todo o planeta batalhasse para sobreviver?

De fato, é impossível não encarar sua distopia sem notar os ecos de seu trabalho anterior. A tensão das primeiras horas, com o imperativo desesperado de obter um teto e comida, é idêntico em tom à abertura do sucesso de 2014.

Ao organizar uma expedição e enviá-la ao deserto gelado, senti o mesmo frio na espinha que me acometeu em This War of Mine, incerto se ícones do mapa me trariam recursos ou apenas a morte de meus exploradores.

Uma variação ampliada de um hit passado é mais do que a maioria das sequels almeja ser. É surpreendente, assim, que Frostpunk consiga oferecer ainda mais.

Na medida em que a histeria dá lugar à rotina e nossos assentamentos começam a crescer, as linhas de um enredo começam a surgir. Nossas expedições visitam bases e relíquias de um mundo passado e trazem consigo perguntas estarrecedoras.

Em um observatório, encontramos os corpos de cientistas que preferiram morrer de fome a abandonar sua pesquisa. O que eles teriam visto de tão apavorante? Que tipo de esperança em uma resposta – em uma solução – os teria movido a desistir da própria vida?

À primeira vista, sua catástrofe é uma parábola óbvia do aquecimento global e dos esforços de pesquisadores (às vezes, histriônicos) para sensibilizar cidadãos e governantes.

Não é à toa que o jogo escolhe a Inglaterra vitoriana em sua encarnação contrafactual, o steampunk, como cenário. Como seu próprio título já entrega, o jogo da 11 bit é um julgamento – e sentença – do que a Revolução Industrial trouxe de pior.

“Agora saberemos o que os trabalhadores nas workhouses comiam” diz um cidadão quando ratificamos uma lei para trocar refeições completas por sopas. Não por acaso. O mundo de Frostpunk pode ser fictício, mas a fome, gangrena e doenças que afligem suas personagens foram a realidade daqueles que construíram o mundo moderno, pegos entre as engrenagens de uma nova indústria insalubre e poluidora e uma ideologia de progresso que só tinha olhos ao que estava por vir.

Como o próprio movimento cultural que o inspirou, Frostpunk é uma parábola sobre o que escapa pelas margens quando o mundo parece marchar a passos maiores que nossas pernas. E os esforços – nem sempre bem-sucedidos – para preservarmos nossa humanidade entre válvulas, pistões e profecias malthusianas.

Vale a pena salvar a humanidade?

A pergunta não é minha, mas do próprio jogo. Ao terminarmos a campanha, após alguns dos maiores apuros em todas nossas horas de jogo, somos recompensados com uma montagem de nossa cidade crescendo. E todas as decisões difíceis e vergonhosas que tomamos para chegar até lá.

Alguns críticos atacaram o jogo por sua misantropia, dizendo que abria mão do elemento humano no cálculo frio em prol do “bem maior”. Na sua obsessão com dilemas morais, Frostpunk nos condicionaria a pensar em pessoas como recursos descartáveis.

O comentário é tão correto quanto é irrelevante. O “elemento humano” que Frostpunk nos arranca é um privilégio dos tempos de fartura. Crises de fome invariavelmente instigam o canibalismo. Grandes migrações, o abandono dos mais fracos. Países sem lei, o “olho por olho” e o linchamento público.

“Se esse é o preço para salvar o mundo” disse Geralt de Rívia “é melhor deixar esse mundo morrer.” Talvez seja verdade, mas não podemos escapar do fato de que esta decisão já foi tomada antes mesmo de nascermos. Se temos uma civilização hoje é porque outros, em tempos mais sombrios, fizeram sacrifícios que hoje nos arrepiamos só de imaginar.

Não é a mensagem mais edificante para se encontrar em um jogo. Mas é, talvez, a única forma de se contar essa história.

Últimos comentários