Pense em alguma personagem que admira e tente me dizer por que ela é importante para você.

Certamente, não é só pelo fato de ter um belo uniforme ou ser interpretada por seu ator ou atriz favorito. Adoramos personagens fictícias porque elas nos dão forças. Muitas vezes lutando, nos seus mundos de mentira, as mesmas batalhas que enfrentamos na vida real.

Mas e se nossa luta for errada; nossos valores, imorais? E se o herói que nos inspira, longe de nos aproximar do caminho do bem, nos fizer perpetuar nossos erros, mascarando-os como uma forma torpe de “justiça”?

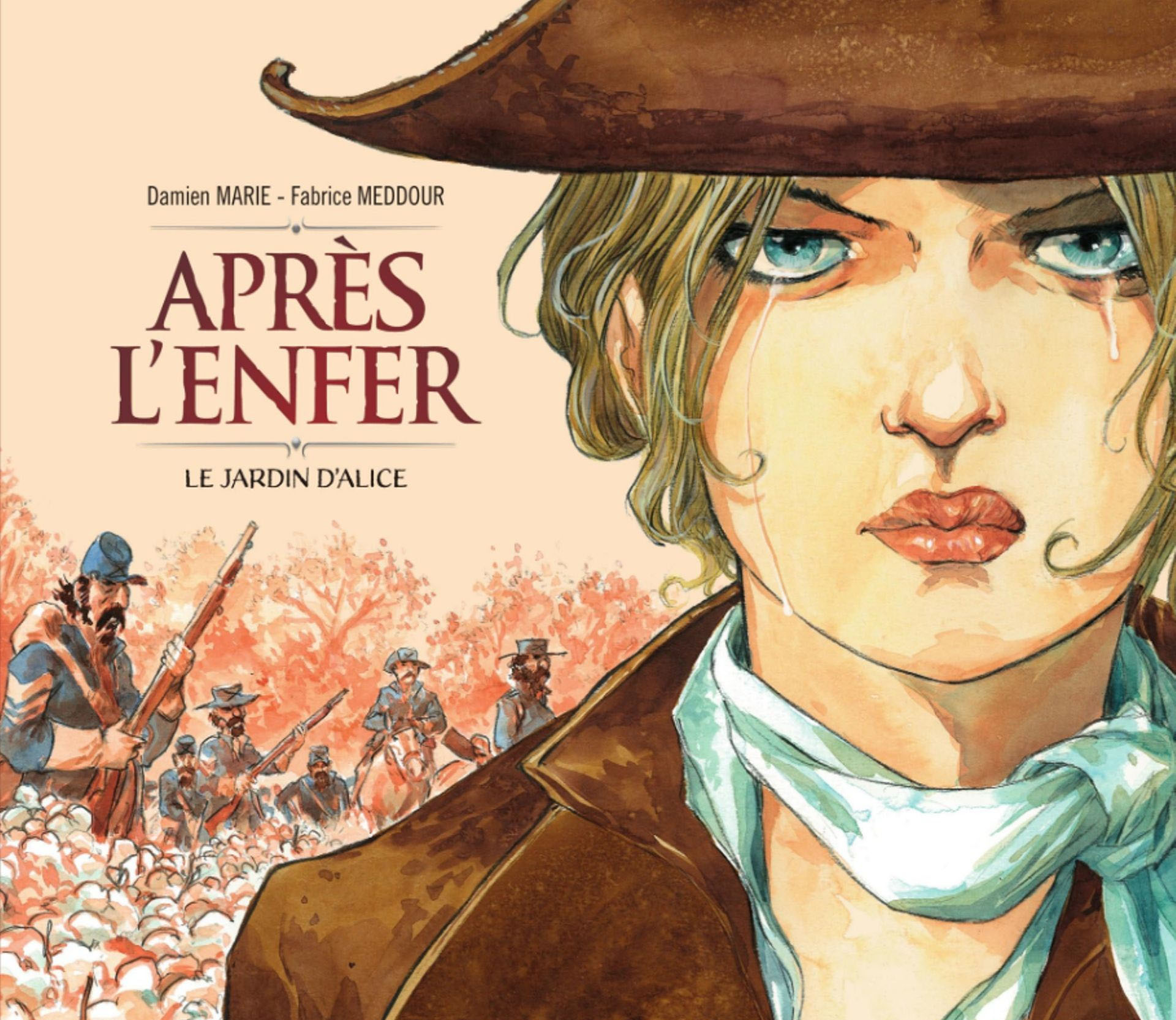

Essas não são perguntas que eu imaginaria ter de fazer em uma época como a nossa, em que cosplayers de super-heróis visitam crianças com câncer em hospitais. Nem são, talvez, as perguntas que Damien Marie e Fabrice Meddour pensaram em fazer em sua BD, Après L’Enfer (“Depois do Inferno”).

São, porém, perguntas inevitáveis em uma obra que reimagina duas das personagens mais queridas da literatura em um dos episódios mais sangrentos e vergonhosos do mundo moderno.

Depois do inferno

Lançada em novembro desse ano, Après L’Enfer é uma história difícil de categorizar. De um lado, é um crossover de Alice no País das Maravilhas e O Mágico de Oz, se o buraco de coelho em que cai Alice e o tornado que surrupia Dorothy do Kansas as levassem a se conhecer na mesma terra fantástica.

De outro, é um quadrinho histórico sobre a Guerra Civil Americana, contado do ponto de vista daqueles do “lado errado” da História.

Seu cenário é o sul dos Estados Unidos em 1865, imediatamente depois do brutal conflito que trouxe fim à escravidão. E suas protagonistas, Alice e Dorothy, são garotas sulistas que vêem seu mundo ocupado – e destruído – pelas tropas vencedoras.

Em 1864, o general William Sherman reuniu as forças da União e passou o estado da Geórgia a ferro e fogo. Conhecida como a Marcha ao Mar, a operação levou a Confederação à lona a custa de um gigantesco preço humano. “O ferro incandescente ofereceu o Sul às cinzas” uma personagem abre a história “às cinzas e à lama.”

“O ferro incandescente ofereceu o Sul às cinzas” “As cinzas e à lama”

Filha de uma família escravocrata, Dorothy Gale perdeu tudo o que tinha quando sua casa foi invadida por saqueadores. Numa cena dolorosa que soará familiar aos leitores de Érico Veríssimo, sua mãe se oferece aos bandidos para que não procurem a filha.

“Minha mãe me escondeu tão bem, mentiu tão bem quando eles a torturaram e violentaram que eles não me procuraram”. “Ela os cobriu de todo o ouro que ela havia enterrado para não sofrer… para que eles a deixassem morrer.”

O trauma faz Dorothy abrir mão de seus planos, de sua misericórdia – até mesmo de seu gênero. De cabelos curtos e roupas de homem, um mosquete em mãos e ódio no peito, ela forja seu caminho pela sul ocupado.

Suas andanças a levam ao encontro de uma outra sobrevivente, Alice Carroll. Ela parece ter sofrido um trauma parecido, embora suas memórias estejam misturadas a alucinações. Diante seus olhos, perigos reais dividem espaço com coelhos apressados, chapeleiros e mesas de chá, criaturas ameaçadoras com cabeças de animais, vestindo uniformes de lados opostos da guerra.

“nós queremos a sua flor”, “…nós já secamos a da sua irmã e da sua mãe”

Fãs de Lewis Carroll e do filme de 1939 (ou de seu material de origem, o obscuro romance de L. Frank Baum) não precisarão de mais nada para entender o que acontece. O quadrinho é uma verdadeira enciclopédia de referências aos dois grandes clássicos, subvertidos e distorcidos em um enredo que pode ser tudo, menos óbvio.

Como n’O Mágico de Oz, Dorothy encontra companheiros na sua jornada em terras desconhecidas. Neste caso, três ex-soldados sulistas que vagam pelas ruínas do que um dia foi seu lar.

Hunk, o líder do grupo, pode não ser feito de palha, mas possui o chapéu, a magreza e as feições desfiguradas de um espantalho. O Leão é Zeke, um brutamontes de costeletas ruivas, que pula de susto ao menor barulho.

Mais mórbido, contudo, é o “homem de lata” Hickory: antigo por estilhaços de artilharia que ficarem presos em seu crânio como dois chifres.

“Os chifres [i.e. gesto obsceno] que Lee nos fez ao salvar seu traseiro em Appomattox assinando nossa rendição” diz Hunk num de seus (muitos) momentos de amargura.

Como Dorothy e seus amigos em busca da Cidade Esmeralda, esse quarteto segue sua própria Estrada dos Tijolos Amarelos. Trata-se do tesouro do General Sherman: barras de ouro saqueadas dos cidadão do sul, que Hunk e seu grupo pretendem tomar para si.

“O tesouro… O maldito tesouro da guerra, meu ouro, seu ouro…”

O mágico e a causa perdida

Après L’Enfer é um retrato brutal, mas também lúcido do papel transformador da fantasia. Por trás da avalanche de alusões históricas e easter eggs literários, Marie e Meddour trazem uma fábula poderosa sobre o papel da ficção em dar sentido às nossas vidas. Em especial quando o trauma as vira de ponta-cabeça.

A diferença é que o “trauma” de que sofrem essas Dorothy e Alice não pertence apenas a uma pessoa, mas a toda uma nação. E sua “fantasia”, longe de ser inocente, remete a um escapismo de outra natureza: o movimento “Lost Cause”, ideologia negacionista que prega que a Guerra Civil Americana não foi travada por conta da escravidão, mas para proteger o “modo de vida do Sul” contra a “agressão do norte”.

Criado na época para aliviar a consciência dos sulistas derrotados, a “causa perdida” deu um verniz de credibilidade a supremacistas brancos, elevando defensores da escravidão ao patamar de heróis nacionais.

Ilustração do livro “The Clansman” de Thomas Dixon Jr., que retrata a Ku Klux Klan como heróis honrosos

Crédito onde é devido: a BD de Marie e Meddour nada traz de heroísmo. Nem por isso o olhar simpático que ambos lançam aos sulistas soa menos desconfortável.

“A paz foi morta pelas ordens do Açougueiro Grant, pelas pilhagens de Sherman e pela arrogância infernal de Lee” diz Dorothy ao lado de sua mãe assassinada “Eu estou em um outro mundo que não tem nada do meu Sul, onde não me resta nada”.

O que ela não diz é que no “seu” Sul de que tanto sente falta pessoas podiam ser vendidas como mercadoria pela mera virtude de ter uma cor de pele diferente.

“A guerra destruiu meu mundo”

“Parece uma história pró-Confederação” disse um amigo meu americano com uma careta no rosto quando lhe falei sobre Aprés L’Enfer. Sim, a Guerra de Secessão – como todas as guerras – vitimou civis e inocentes. Sim, a Marcha ao Mar de Sherman foi um ato devastador de guerra total exercido sobre uma população que nunca havia sofrido coisa parecida. As cicatrizes permanecem até hoje: mais americanos morreram no conflito de 1861-1865 que nas duas Guerras Mundiais somadas.

Mas as mansões pilhadas pelos soldados da União eram latifúndios escravagistas. O ouro “roubado” por Sherman, que Dorothy e Hunk perseguem, foi um tesouro acumulado graças ao tráfico de carne humana.

Devemos mesmo torcer para que eles, ex-soldados desse regime, o utilizem para enriquecer?

Até que ponto lamentar a destruição desse mundo, por mais cruel que tenha sido àqueles pegos na linha de fogo, não implica em defender implicitamente o próprio Sul?

Après L’Enfer ainda está no primeiro volume, e é cedo para entender o que Marie e Meddour de fato tiram de sua fábula. Até aqui, porém, os autores parecem fazer de tudo para distanciar sua história de uma apologia da Confederação. “Eu defendi meu país quando a União veio sangrá-lo” Hunk diz a Dorothy “A questão da supremacia branca nunca foi meu negócio. Eu não tenho irmãos em armas”.

O próprio enredo leva os protagonistas de encontro aos lost causers ao mesmo tempo em que antagonizam os soldados do Norte. Isto fica claro quando descobrem que sua estrada de tijolos dourados também leva a um “mágico”: Nathan Bedford Forrest, general confederado e “Grão Mago” da Ku Klux Klan.

Nathan Bedford Forrest

Sua principal aliada é uma sádica misteriosa conhecida apenas como “A Rainha” – não de copas, mas de racistas mascarados – que coleciona cabeças – não de cartas de baralho, mas de negros e soldados da União.

“Chapeleiro!” “Você me chama e eu venho, minha rainha”

É suficiente para evitar pisar em ovos, mas não para afastar a impressão de que Marie e Meddour foram seduzidos pela aura romântica dos guerreiros da velha Dixie. “Os [carpetbaggers] virão” diz o “espantalho” Hunk, em referência aos cidadãos do norte que se mudaram ao sul para lucrar com a reconstrução “e nós não teremos os meios” para sobreviver. “Então o que nos resta?” pergunta o seu companheiro.

“O Oeste”, ele responde lacônico, antecipando uma geração inteira de ex-soldados do escravagismo que se redimiriam tornando-se campeões de um novo Estados Unidos.

“O Oeste, provavelmente. O Oeste, ou outra coisa…”

É um mito que Hollywood perpetuou no século XX, transformando o veterano confederado em um novo modelo de americanidade – o caubói – e os vícios que o levaram à guerra civil em virtudes para os novos tempos: a desconfiança para com o governo, a violência, a devoção religiosa – quase messiânica – à vida na fronteira.

Os vilões de uma era se tornaram, em Technicolor, os heróis de uma outra.

O veterano confederado Ethan Edwards, protagonista de “Rastros de Ódio” de John Ford (1956)

Universos que se alimentam

Numa entrevista para o site Branchés Culture, Damien Marie disse o seguinte de sua obra:

A Disney transformou Alice em um conto maravilhoso, que não fez mais que florear a personagem. Na minha narrativa, as personagens são historicamente enraizadas, elas fogem dos papéis fabulosos. Eu queria que nós pudéssemos ver o verdadeiro drama do conto original, a perda de sentido diante de um mundo aterrador. O que nós podemos fazer diante disto ? Os dois universos se alimentam.

Não tenho certeza que Lewis Carroll e Frank Baum enxergavam a fantasia de uma maneira assim tão sombria – por mais que seus livros tenham já sido interpretados como alegorias políticas. Ainda assim, é inegável que todos nós, como a Dorothy e Alice de Après L’Enfer, “alimentamos” nossas experiências com sentidos que tiramos da ficção.

É uma mensagem que certamente ressoa com as muitas pessoas que gostam da cultura pop porque enxergam nela algo além de barulho e consumismo.

Alice e Dorothy são ícones de outras épocas, mas suas tochas foram apanhadas por novos role models: garotas mágicas, Jedi, witchers. Heróis – com ou sem capa – que transformam nossas agruras numa razão de ser.

Après L’Enfer prova, talvez não intencionalmente, que tais role models às vezes nos guiam ainda mais fundo para a escuridão. A ficção dá sentido à tudo. Mesmo ao que não tem sentido. Mesmo ao que não deveria ter sentido. Mesmo ao que é obsceno, pavoroso demais para ser atribuído a qualquer coisa além do caos.

“Os dois universos se alimentam”, diz Marie. E não é sempre claro qual dos dois é o inferno maior. Os horrores que vivenciamos no dia a dia ou as fábulas que inventamos para justificá-los.

Últimos comentários