Há muito a se elogiar na segunda temporada de Demolidor, da Netflix. As cenas de luta são um espetáculo de coreografia. O tom consegue ser sombrio sem perder o charme. Elektra e o Justiceiro não são apenas excelentes coadjuvantes, mas estão fidelíssimos às suas raízes nas HQs.

Em adição a tudo isso, fãs de Frank Miller, a lenda-viva dos quadrinhos responsável por Sin City, O Cavaleiro das Trevas e 300, devem ter notado outra coisa. Tal como Batman v Superman, que chegou aos cinemas semana passada, Demolidor 2 é a adaptação de uma obra sua.

A trajetória do Demolidor sob Miller teve muitos méritos. Porém, se houve um diferencial que a separou da maioria, foi o seu tributo ao universo japonês. Mais precisamente, o mundo obscuro dos ninjas, espadas e artes marciais.

A inspiração não é uma coincidência. Muito embora Frank Miller seja um dos maiores ícones dos quadrinhos ocidentais, ele foi também um dos grandes divulgadores dos mangás no ocidente.

Em alguns dos melhores momentos de sua carreira, Miller cruzou caminho com shurikens, katanas e kimonos. O resultado, como se pode ver abaixo, foi uma reviravolta completa no jeito como HQs eram feitas.

Reinventando a Marvel: Wolverine e Demolidor

Frank Miller em 1982

É conveniente que a última obra de Frank Miller a voltar aos holofotes tenha sido o Demolidor. Pois foi justamente trabalhando com o Homem Sem Medo que Miller, então um rapaz de 22 anos, deu início à sua ascensão meteórica nos quadrinhos.

O futuro criador de Sin City usou seu talento a serviço de Matt Murdock de 1979 a 1983, naquele que é considerado um dos arcos definidores da personagem. Se antes o herói não passava de uma cópia do Homem-Aranha (tão descarada que nem a capa escondia a semelhança), nas suas mãos (e na de seus colegas) ele se transformou em um dos nomes mais particulares da Casa das Ideias.

O diferencial, obviamente, foi o Japão. De terror dos assaltantes na Cozinha do Inferno, o Demolidor virou aprendiz de um velho artista marcial, amante de uma ex-ninja e rival do Tentáculo, uma ordem de assassinos milenares.

A novidade não passou batida. Em 1982, graças ao sucesso da HQ, Miller foi chamado para trabalhar com o roteirista Chris Claremont na primeira história solo do Wolverine. O baixinho canadense que começara como um coadjuvante na revista do Hulk seguiu caminho para se tornar um dos heróis mais populares da Marvel.

Tudo graças ao Japão. Logan aprendeu japonês, viajou para a terra dos samurais, desafiou os ninjas do Tentáculo e até se casou.

A influência da linguagem visual dos mangás já pode ser sentida nas longas cenas de luta, em que Claremont deixa o diálogo no segundo plano, e os golpes falam por si só.

Miller teve boas referências. Pouco antes de desenhar Eu, Wolverine (como o arco foi conhecido aqui no Brasil), ele havia descoberto o clássico absoluto dos mangás de samurai.

Kozure Ookami

Miller entrou em contato com a obra-prima de Koike e Kojima em 1980, antes mesmo de ter sido publicada nos EUA. O fato de não saber japonês era apenas um detalhe. A atmosfera violenta e cerebral da saga do ronin Ittou Ogami falava por si só.

Miller estava disposto a fazer o mangá chegar até as pessoas. Ele desenhou as capas e escreveu prefácios para a edição americana quando a obra foi finalmente lançada, em 1987.

Leitores brasileiros não precisam de mim para saber disso. Afinal de contas, as ilustrações de Miller foram incluídas na bela edição lançada no Brasil anos atrás.

É importante se lembrar de que, nos anos 1980, o anime e o mangá ainda não tinha decolado com toda a força nos EUA. Miller não estava apenas “seguindo moda”, como tantos quadrinistas ocidentais nos últimos anos. Ele estava criando seu estilo artístico em cima de referências que uma boa parte dos leitores nunca tinha visto.

O próprio Frank Miller, anos depois, admitiu que tentara construir uma “ponte” entre os dois estilos:

“Eu percebi quando comecei Sin City que eu achava quadrinhos americanos muito palavrosos, constipados, e os japoneses muito vazios. Então eu tentava fazer um híbrido.”

A trajetória do Lobo Solitário nas praias americanas é prova disso. O mangá acabou interrompido em 1991, quando sua editora entrou em falência. Foi apenas em 2000, graças à Dark Horse, que a série foi finalmente lançada por completo.

Se a situação na virada do milênio foi diferente da de 1980, os otakus americanos têm muito a agradecer ao próprio Miller. Quatro anos antes, ele publicou uma das maiores homenagens aos dois mestres japoneses.

Ronin

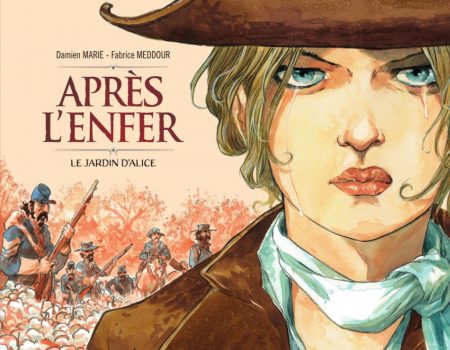

Embora Frank Miller tenha feito sua fama na Marvel, com Demolidor e Wolverine, foi na DC que produziu seu maior tributo à cultura japonesa.

Ronin é ao mesmo tempo uma de suas obras mais celebradas e menos conhecidas. No Brasil, a Editora Abril só se arriscou a trazê-la muitos anos depois, de carona no sucesso de O Cavaleiro das Trevas.

Não é difícil entender por quê. No papel, a graphic novel era uma receita para o desastre. Miller assinou tanto o roteiro e a arte e teve carta branca para fazer o que quisesse (segundo um ex-editor da Marvel, a liberdade artística foi o motivo que o levou a escolher a DC sobre a Casa das Ideias). A história se baseava em um universo próprio, sem personagens conhecidas para atrair os fãs. Como disse Marcelo Alencar, que escreveu o prefácio da edição brasileira, a HQ era um verdadeiro laboratório de testes.

A história acompanha um samurai sem mestre em sua jornada para derrotar um demônio. Graças ao poder de uma espada mágica, eles se vêem transportados para uma Nova York pós-apocalíptica, onde preparam seu duelo final em meio a tecnologia avançada e às ruínas da civilização.

O resultado é uma mistura de Lobo Solitário com Ex Machina. Monstros do folclore japonês se misturam a andróides, armas laser e uma inteligência artificial rebelada.

As referências a Lobo Solitário são tão explícitas que incluem duas personagens chamadas Koike e Kojima, em referência aos autores do mangá clássico. Isto em 1983, quatro anos antes da HQ ser lançada nos EUA pela primeira vez.

O homem moderno é um ronin

Olhando toda a sua carreira, não parece mero acaso que o “projeto autoral” do gigante dos super-heróis tenha sido inspirado no Japão. Como o próprio Miller disse certa vez em uma entrevista:

“O aspecto do samurai que mais me intriga é o ronin, o samurai sem mestre, o guerreiro caído… Todo esse projeto vem da minha sensação de que nós, homens modernos, somos ronin. Nós estamos meio que soltos. Eu não tenho a sensação, nas pessoas que eu conheço, nas pessoas que eu vejo na rua, de que elas têm alguma coisa maior em que acreditar. Patriotismo, religião, seja lá o que for – tudo isso perdeu o sentido para nós.”

Para quem é fã do estilo mais sério e sombrio dos quadrinhos dos anos 1980, esse depoimento não é nenhuma surpresa. Como eu disse semana passada, o anti-herói dos quadrinhos surgiu justamente em uma geração que se achava perdida, sem fé em ideais.

Se não fosse a decepção com a política, o cinismo com as “grandes verdades” e todas as dúvidas da vida contemporânea, nós provavelmente não teríamos o Batman de O Retorno do Cavaleiro das Trevas, o Marv de Sin City nem toda a atmosfera pesada que até hoje agrada tantos fãs de quadrinhos.

Frank Miller viu no ronin japonês uma nobreza – ou, pelo menos, uma sinceridade – que parecia faltar nos modelos ocidentais. De um pária empobrecido buscando se integrar, o samurai sem mestre virou para ele uma espécie de idealista, um sujeito que andava no fio da navalha entre o crime e o “sistema” por escolha própria. Nas palavras do comissário Gordon, “um herói que Gotham merece”.

Ronin não foi o primeiro sinal dessa febre. Desde pelo menos os anos 1960 diretores de faroeste viram nos samurais sem mestre um paralelo ao cowboy americano: guerreiros individualistas, que fazem suas próprias regras e vivem com o suor de seus esforços.

Não é à toa que muitos dos maiores clássicos do gênero são, na verdade, remakes de longas japoneses. Por um Punhado de Dólares é uma adaptação de Yojimbo. Sete Homens e um Destino (que ganhará uma nova versão esse ano) é uma refilmagem de Os Sete Samurais. Não é uma coincidência que pelo menos um comentarista tenha comparado o Wolverine de Frank Miller a Clint Eastwood.

A semelhança é inegável

Esse fascínio americano pelos samurais é uma daquelas coisas que parece normal até pensarmos nela com mais calma. Afinal de contas, é difícil imaginar uma figura mais incompatível com a mentalidade japonesa do que o cowboy.

Se cowboys são símbolo do individualismo, samurais são o ícone do serviço – que está até na origem do nome, o verbo saburau. Se cowboys são conhecidos pela falta de recato, samurais são a referência em sofisticação. Se cowboys às vezes trapaceiam para vencer, samurais preferem morrer com honra.

Donos do próprio destino

A culpa, nesse caso, pode ser de Akira Kurosawa. Muito embora o diretor de Yojimbo e Os Sete Samurais seja um marco do cinema japonês, ele já foi considerado o diretor “mais ocidental” do Japão, a ponto de lhe render críticas de conterrâneos.

Segundo Roger Ebert, Kurosawa realmente tinha um pé atrás com alguns elementos da mentalidade japonesa. Em especial, a ideia de sacrifício à autoridade, de papeis sociais imutáveis e de submissão do indivíduo à comunidade.

Para Ebert, a partir de Ikiru e depois com força total em seus filmes de samurai, Kurosawa tentou imaginar um mundo em que as pessoas fossem capazes de decidir seus próprios destinos.

Enquanto que Miller e outros ocidentais comentavam sobre a falta de rumo de sua geração, Kurosawa, que vivera em uma cultura com “rumos demais”, pareceria desejar, ele mesmo, uma vida sem mestre.

De todas as HQs “japonesas” de Miller, a que melhor captura esse conflito é sem dúvida Eu, Wolverine. Na história, Logan descobre que o amor de sua vida, a japonesa Mariko Yoshida, foi casada contra a vontade com um gângster que a humilha e espanca.

Mariko pede que ele não se envolva, pois é assim que as coisas têm de ser. Ela deve obediência ao pai, ao clã, às tradições de seu país. O que ela “quer” não é importante.

Wolverine (aqui, praticamente uma versão peluda e mortífera da Princesa Kaguya) se recusa a deixar barato. O que se segue não é apenas uma luta para proteger sua amada, mas uma batalha contra o sistema desumano de obrigações a que todos estão submetidos.

Poucas coisas são mais fascinantes no entretenimento do que o fato de que um mesmo livro, filme ou gibi pode ser lido de várias maneiras diferentes. Eu já comentei no passado como mesmo obras mais simples podem virar símbolos das coisas mais díspares, dependendo do público pelo qual circulam.

O Japão de Frank Miller é um grande exemplo disso. No fundo, de “oriental” ele tem muito pouco. Ele revela bastante, no entanto, sobre o seu próprio criador. Tal como Wolverine, Miller parece acreditar que falta alguma coisa em seu mundo, e que a Terra do Sol Nascente pode ser a chave para encontrá-la. Ou, quem sabe, para reencontrar a si mesmo.

Comentários

Sensacional. Excelente artigo. Simples e completo. Parabéns.