Que o sucesso arrebatador de Demolidor, Breaking Bad, Game of Thrones, Mad Men e tantos outros não nos iluda. A série mais impressionante da “Era de Ouro” da telinha pode estar em outro castelo.

Fargo, seriado do FX que encerra sua segunda temporada essa semana, passou meio batido no radar entre tantos lançamentos de peso. Remake (ou spin-off) de um filme um tanto obscuro dos irmãos Coen ambientado no meio-oeste americano, a produção não parecia ter os quesitos para competir com heróis de aluguel, traficantes internacionais e gênios da publicidade.

Errou quem apostou no fracasso. Sua primeira temporada faturou o Globo de Ouro de melhor minissérie e melhor ator, e a segunda está no páreo para repetir a dose, com indicação a três estatuetas.

O sucesso não poderia ser mais justo. Fargo não é apenas uma ótima série; é uma compilação do melhor que a TV de alto nível tem a oferecer.

Das mãos de Noah Hawley, autor de quatro romances e roteirista de Bones, o seriado se destaca não pelo que foge das fórmulas, mas pelo quão bem se apropriada daquilo que deu de mais certo nas produções recentes.

Se há, como alguns acham, uma “nova forma” de se fazer TV, Fargo é o seu maior monumento. Poucas produções, por exemplo, já incorporaram tão bem:

1- Os “heróis” com defeitos.

Uma das maiores viradas da TV contemporânea foi o abandono dos paladinos da justiça e suas missões altruísticas. Brett Martin atribuiu a revolução à popularidade dos “Homens difíceis”: personagens em crise, com mais defeitos que virtudes, que fogem do didatismo esperado dos role models.

A mudança pode ser vista dos livros aos quadrinhos, mas foi na TV que encontrou sua expressão mais bombástica. Com o sucesso de The Sopranos e The Wire, depois Mad Men e Breaking Bad até chegar em Jessica Jones, as produtoras entenderam que anti-heróis são muito mais carismáticos do que indivíduos perfeitos.

Fargo leva isso à estratosfera. Seu elenco, surpreendentemente grande e bem desenvolvido para uma minissérie de dez episódios, traz algumas das melhores misturas de angústia, raiva, amor e confusão a terem agraciado a telinha.

Seu enredo acompanha uma família de mafiosos de Fargo –uma cidade na Dakota do Norte – tentando resistir à expansão de um grupo rival. Há uma força-tarefa de policiais lutando para evitar que a guerra vire um banho de sangue. E há um casal de civis que, tal como Buscapé em Cidade de Deus, se vê perdido na linha de tiro, com balas a voar para todos os lados.

Quem está “certo” nessa história? Isto é para o espectador determinar. A única certeza que ele pode ter é que no mundo de Noah Hawley não existem mocinhos ou vilões simples. Os Gerhardts, a máfia de Fargo, mostram respeito à família, lealdade e certa “honra entre ladrões”, mas são malfeitores truculentos – mesmo com seus subordinados. Seus rivais formam um império criminoso que não perde em nada para as redes de corrupção de True Detective, mas cujos membros, de tão frios e corporativos, nos parecem até bons profissionais. A polícia supostamente zela pela ordem, mas está infiltrada pelo crime organizado e corroída por disputas internas. E a pobre donzela que foge do perigo ao lado de seu esposo é uma psicopata new age.

2- O nonsense

Dois guarda-costas mudos com sobretudos de couro. Um assassino de aluguel chamado “O Agente Funerário” que trabalha de smoking e é acompanhado por dois meninos orientais. Um rei do crime de black power que recita poemas do Lewis Carroll. Um capanga que parece a fusão de Aldo Raine com o Pássaro Trovejante. Um óvni.

Ser “sério”, “adulto”, e “gritty” é muito fácil. O difícil, como Christopher Nolan aprendeu do jeito mais duro, é chegar a isso sem ser ridículo.

Nem só de sofrimento, bufadas e grunhidos se faz uma pessoa. Qualquer série que se proponha a ser “realista” precisa encontrar espaço para essas outras facetas do ser humano: o humor, o inesperado, o irracional, o nonsense.

Sem as trapalhadas de Jesse Pinkman e a campainha de Tío Salamanca, Breaking Bad não passaria de um Traffic de baixo orçamento. Sem o cortador de grama e Roger Sterling vomitando na frente dos clientes, Mad Men bem serviria de novela de época.

Como esquecer?

Assim atestou True Detective na sua temporada 2. Com personagens unidimensionais que não abriam um sorriso nem para o dentista, a minissérie virou um episódio alongado de Law & Order.

Quem assistir Fargo com as personagens de Collin Farrell, Vince Vaughn e Rachel McAdams na mente terá um choque ao se deparar com as atuações de Patrick Wilson, Jean Smart e Kirsten Dunst. A série de Noah Hawley simplesmente explode com personalidade, e suas personagens são tão únicas e imprevisíveis quando sua trama endiabrada.

Em uma das cenas mais marcantes, Nick Offerman, mais conhecido como o queridinho da internet Ron Swanson, interpreta um advogado, veterano da Guerra do Vietnã e teórico da conspiração que tenta impedir uma gangue de abrir fogo contra a cidade. O problema: ele está mais bêbado que um gambá e mistura seus argumentos com citações de George Washington e slogans da campanha presidencial de Ronald Reagan de 1980.

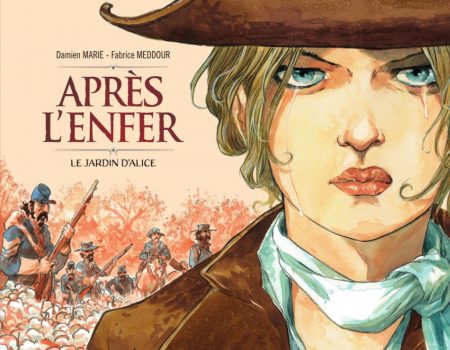

E sim, ele usa essa barba

3- Um forte senso de justiça

Em sua resenha de Batman Returns, o grande crítico Roger Ebert disse que filmes de super heróis não deveriam tentar ser filmes noir, pois “a essência do noir é que não existem heróis”.

O conselho não parece ter intimidado os mais rebeldes, e não falo apenas do Nolan de Cavaleiro das Trevas. Como eu disse no começo, a rejeição aos “paladinos” foi uma das mudanças mais sensíveis da geração pós-Alan Moore.

O problema é quando, ao largar a armadura reluzente, as produções se esquecem do que existe por trás dela. Dizer que os “mocinhos têm nuances”, nas palavras de David Tennant, não significa dizer que o “bem” e o “mal” são relativos.

Há uma linha tênue entre a ambivalência moral e a misantropia. No primeiro caso, o herói sofre porque deseja fazer o certo, mas tem medo de provocar o mal – por exemplo, tornando-se ele mesmo um vilão. No segundo, um protagonista veste a capa de “anti-herói” como desculpa para ser um humano desprezível.

Noah Hawley, em uma entrevista à Vanity Fair, coloca o problema de forma mais clara:

“As histórias [de Hollywood] começaram a se tornar completamente diferentes da vida [real]. A ideia [desse] caçador de demônios torturado que é o único que pode solucionar esses casos porque ele já esteve naquela situação antes e pode se colocar no lugar do assassino que destruiu sua vida. É exaustivo.”

Uma personagem que só vive em função de si mesma dificilmente funciona. Pelo contrário, grandes anti-heróis causam – e sofrem – repercussões naqueles à sua volta.

Em Breaking Bad (SPOILERS EVERYWHERE) a transformação de Walter White em Heisenberg lhe custa tudo. De membro respeitado da comunidade, ele se torna um pária temido e odiado por todos. Em Mad Man, Don Draper, que construiu uma carreira sobre fraudes, adultérios e abuso de funcionários, vê seu sucesso ruir durante duas temporadas até encontrar sua “redenção”.

A temporada 2 de True Detective, apesar dos pesares, entendeu isso melhor do que ninguém. O mafioso é morto por outros gângsters. O policial corrupto é fuzilado pelos seus comparsas ao tentar se redimir. A policial honesta, ao peitar sozinha uma cidade de vilões, precisa se exilar para escapar com vida.

Não se trata de uma ordem cósmica de justiça. Não há um “código de conduta” que essas personagens são compelidas a seguir, um “bem maior” que vai puni-las se saírem dos trilhos. Não é questão de ter o “direito” de ser antissocial e cobrar o respeito dos outros. Trata-se, pura e simplesmente, do fato de que nossas ações têm consequências, e nós pagaremos por elas. Como diz o slogan de True Detective, nós recebemos o mundo que merecemos.

Fargo é mais otimista, mas nem por isso menos pé-no-chão em seu senso de justiça. Patrick Wilson, em seu melhor papel desde Watchmen, vive uma personagem que bem poderia dar uma história de origem ao seu Coruja. Ele é Lou Solverson, um policial que cai de cabeça em uma das mais sangrentas guerras de gangue do meio-oeste. O problema é que, além de coragem, ele tem uma filha pequena, uma mulher com câncer terminal e um sogro como colega de delegacia. Ao longo do seriado, a sanha de “fazer a coisa certa” é contraposta ao medo de que “caçar o demônio” possa resultar na morte de todos que ama.

O heroi que Minnesota merece

Lou não é o único. Floyd Gerhardt, a matriarca da máfia de Fargo, está dividida entre o dever de preservar a gangue da família e a obrigação de impedir que todos os seus filhos morram em uma guerra que ela não tem como vencer. Já Mike Milligan e Hanzee Dent, os únicos não-brancos de suas gangues (a série se passa em 1979) perguntam-se se o “certo” é ser leal aos seus padrinhos ou se rebelar contra eles, já que são tratados como capachos.

Para o bem ou para o mal, as personagens de Fargo agem de acordo com seus valores e sofrem as consequências de seus atos. Infelizmente para elas, o futuro dos anti-heróis é sempre mais nebuloso do que o dos paladinos.

“Do it!”

Se Fargo terá uma mensagem final sobre o assunto nós veremos nos próximos dias. Uma coisa, no entanto, é certa: as estranhices, incertezas e crueldades que nos fazem humanos nunca foram tão bem representadas na telinha.

Comentários

Pingback: De onde vieram os anti-heróis dos quadrinhos? – finisgeekis

Republicou isso em Blog do Rogerinho.